الاضطراب الديمقراطي

كانت الديمقراطية هي الفكرة السياسية الأكثر نجاحاً في القرن العشرين. لماذا واجهت المشاكل، ومالذي يمكن فعله لإحيائها؟

من الواضح أن الديمقراطية، حتى في قلبها، تعاني من مشاكل بنيوية خطيرة، وليس من بضعة أمراض منعزلة. منذ فجر العصر الديمقراطي الحديث في أواخر القرن التاسع عشر، عبرت الديمقراطية عن نفسها من خلال الدول القومية والبرلمانات الوطنية. وينتخب الشعب ممثلين يسحبون مقاليد السلطة الوطنية لفترة محددة. لكن هذا الترتيب يتعرض الآن للهجوم من الأعلى والأسفل.

من الأعلى، غيرت العولمة السياسات الوطنية بشكل عميق. مثلاً، فيما يتعلق بالتجارة والتدفقات المالية، تنازل الساسة الوطنيون عن المزيد من السلطات للأسواق العالمية والهيئات فوق الوطنية، وبالتالي قد يجدون أنهم غير قادرين على الوفاء بالوعود التي قدموها للناخبين. وقامت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية [والأخيرة تتعاون مع الأمم المتحدة التي بدورها تدعم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم، وقد رفض الشيخ صالح كامل التنمية المستدامة] والاتحاد الأوروبي بتوسيع نفوذها. هناك منطق مقنع لكثير من هذا: فكيف يمكن لدولة واحدة أن تتعامل مع مشاكل مثل تغير المناخ أو التهرب الضريبي؟ كما استجاب الساسة الوطنيون للعولمة من خلال الحد من صلاحياتهم التقديرية وتسليم السلطة إلى تكنوقراط غير منتخبين في بعض المناطق. مثلاً، ارتفع عدد البلدان التي لديها بنوك مركزية مستقلة[غالباً ما تتم الإشارة إلى البنوك المركزية في المناقشات حول الديمقراطية لأنها تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي] من نحو 20 دولة في عام 1980 إلى أكثر من 160 دولة اليوم.

ومن الأسفل تأتي تحديات بنفس القوة: من الدول التي ترغب في الانفصال، مثل الكاتالونيين والاسكتلنديين، ومن الولايات الهندية، ومن رؤساء بلديات المدن الأمريكية. وهناك أيضاً مجموعة مما يسميه مويسيس نعيم، من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، "القوى الصغيرة"، مثل المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط، التي تعطل السياسة التقليدية وتجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للزعماء الديمقراطيين والمستبدين على حد سواء. الإنترنت يُسٌهل التنظيم والتحريض؛ ففي عالم حيث يستطيع الناس المشاركة في التصويت على تلفزيون الواقع كل أسبوع، أو دعم عريضة ما بنقرة واحدة على الماوس [فأرة الكمبيوتر]، فإن آليات ومؤسسات الديمقراطية البرلمانية، حيث تجرى الانتخابات كل بضع سنوات فقط، تبدو على نحو متزايد قديمة وعفا عليها الزمن. يُشبه دوجلاس كارسويل، عضو البرلمان البريطاني، السياسة التقليدية بسلسلة بمتاجر التسجيلات البريطانية HMV التي أفلست، في عالم اعتاد فيه الناس على سماع أي موسيقى يريدونها وقتما يريدون عبر [تطبيق الأغاني] سبوتيفاي، وهي خدمة بث موسيقي رقمية مشهورة.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الديمقراطية لا يأتي من الأعلى ولا من السفل، بل من الداخل، أي من الناخبين نفسهم. وقد أثبت أن قلق أفلاطون الكبير بخصوص الديمقراطية، حيث أن المواطنين "سيعيشون من يوم إلى يوم، منغمسين في متعة اللحظة"، بصيرتها. فقد اعتادت الحكومات الديمقراطية على إدارة عجز بنيوي ضخم كأمر طبيعي، والاقتراض لإعطاء الناخبين ما يريدون في المدى القريب، في حين أهملت الاستثمار طويل المدى. ولم تتمكن فرنسا وإيطاليا من ضبط ميزانيتيهما لأكثر من ثلاثين سنة. لقد كشفت الأزمة المالية بشكل صارخ عن عدم استدامة هذه الديمقراطية الممولة بالديون.

ومع تراجع وتيرة التحفيز في مرحلة ما بعد الأزمة، يجب على السياسين الآن أن يواجهوا المقايضات الصعبة التي تجنبوها خلال سنوات من النمو المطرد والائتمان السهل. لكن إقناع الناخبين بالتكيف مع عصر جديد من التقشف لن يحظى بشعبية كبيرة في صناديق الاقتراع. وسوف يؤدي النمو البطيء والميزانيات المحدودة إلى إثارة الصراع حيث تتنافس مجموعات المصالح على الموارد المحدودة. وما يزيد الطين بلة أن هذه المنافسة تحدث مع تقدم سكان الغرب في السن. لقد كان كبار السن دائماً أفضل من الشباب في إيصال أصواتهم، إذ أنهم قاموا بالتصويت بأعداد أكبر وتنظيم مجموعات الضغط مثل رابطة المتقاعدين الأمريكية القوية. وسيكون لديهم على نحو متزايد أرقام مطلقة إلى جانبهم. وتواجه الكثير من الديمقراطيات الآن صراعاً بين الماضي والمستقبل، بين الاستحقاقات الموروثة والاستثمار في المستقبل.

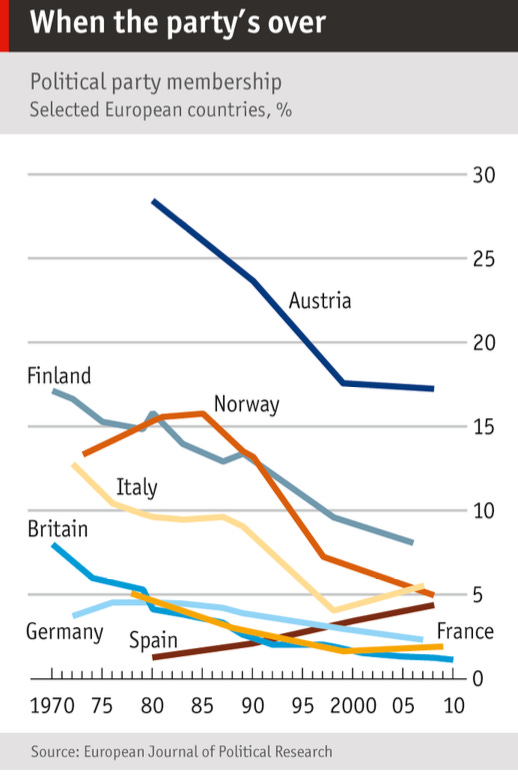

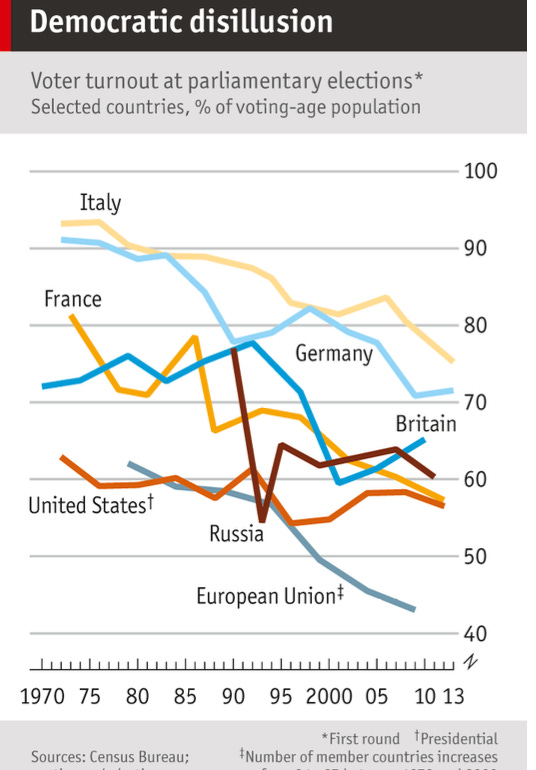

وسوف يصبح التكيف مع الأوقات الصعبة أكثر صعوبة بسبب تزايد السخرية من السياسة. وتشهد عضوية الأحزاب تراجعاً في مختلف أنحاء العالم المتقدم: حيث أصبح %1 فقط من البريطانيين الآن أعضاء في أحزاب سياسية مقارنة بنحو %20 في عام 1950. كما أن نسبة إقبال الناخبين آخذة في الانخفاض أيضاً: فقد وجدت دراسة أجريت على 49 دولة ديمقراطية أن هذه النسبة انخفضت بنحو 10 نقاط مئوية بين عام 1980-84 و 2007-13. فقد وجدت دراسة استقصائية أجريت في سبع دول أوروبية في عام 2012 أن أكثر من نصف الناخبين "ليس لديهم ثقة في الحكومة" على الإطلاق. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف للناخبين البريطانيين في نفس العام أن %62 ممن شملهم الاستطلاع اتفقوا على أن"السياسيين يقولون الأكاذيب طوال الوقت".

في هذه الأثناء، تتآكل الحدود بين السخرية وإطلاق حملات الاحتجاج بسرعة. في عام 2010، فاز الحزب الأفضل في أيسلندا، الذي وعد بالفساد العلني، بالعدد الكافي من الأصوات للمشاركة في إدارة مجلس مدينة ريكيافيك. وفي عام 2013، صوت ربع الإيطاليين لصالح حزب أسسه الممثل الكوميدي بيبي جريللو. كل هذه السخرية الشعبية من السياسة قد تكون صحية إذا طالب الناس بالقليل من حكوماتهم، لكنهم ما زالوا يطالبون بالكثير. وقد تكون النتيجة خليطاً ساماً وغير مستقر: الاعتماد على الحكومة من ناحية، وازدراءها من ناحية أخرى. إن التبعية تجبر الحكومة على التوسع الزائد وإثقال كاهل نفسها، في حين أن الازدراء يحرمها من شرعيتها. إن الاختلال الديمقراطي يسير جنباً إلى جنب مع الاضطراب الديمقراطي.

وتساعد المشاكل التي تواجهها الديمقراطية في قلبها في تفسير انتكاساتها في أماكن أخرى. كان أداء الديمقراطية جيداً في القرن العشرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى الهيمنة الأميركية: فمن الطبيعي أن ترغب الدول الأخرى في محاكاة القوة الرائدة في العالم. ولكن مع تنامي نفوذ الصين، فقدت أميركا وأوروبا جاذبيتهما كقدوة وشهيتهما لنشر الديمقراطية. وتبدو إدارة أوباما الآن مشلولة بسبب الخوف من أن تؤدي الديمقراطية إلى إنتاج أنظمة مارقة أو تمكين الجهاديين. ولماذا يجب على الدول النامية أن تنظر إلى الديمقراطية باعتبارها الشكل المثالي للحكم في حين أن الحكومة الأميركية غير قادرة حتى على تمرير الميزانية، ناهيك عن التخطيط للمستقبل؟ فلماذا يجب على الحكام المستبدين أن يستمعوا إلى محاضرات عن الديمقراطية من أوروبا، في حين يقوم أهل النخبة الأوروبية بإقالة الزعماء المنتخبين الذين يقفون في طريق العقيدة المالية؟

لقد كشفت الأزمة المالية بشكل صارخ عن عدم استدامة الديمقراطية الممولة بالديون

وفي الوقت نفسه، واجهت الديمقراطيات في العالم الناشئ نفس المشاكل التي واجهتها الأنظمة الديمقراطية في العالم الغني. وهم أيضاً أفرطوا في الإنفاق على المدى القصير بدلاً من الاستثمار على المدى الطويل. تسمح البرازيل للعاملين في القطاع العام بالتقاعد عند سن 53 سنة، لكنها لم تفعل إلا أقل القليل لإنشاء نظام مطار حديث. وتدفع الهند أموالاً لعدد كبير من مجموعات العملاء، ولكنها تستثمر أقل مما ينبغي في البنية التحتية. لقد تم الاستيلاء على الأنظمة السياسية من قبل مجموعات المصالح، وتم تقويضها من خلال العادات المناهضة للديمقراطية. ويشير باتريك فرينش، المؤرخ البريطاني، إلى أن كل عضو في مجلس النواب الهندي تحت سن الثلاثين هو عضو في أسرة سياسية. وحتى داخل النخبة الرأسمالية، فإن الدعم للديمقراطية يتراجع: إذ يشتكي أباطرة الأعمال الهنود باستمرار من أن الديمقراطية الفوضوية في الهند تنتج بنية تحتية فاسدة، في حين ينتج النظام الاستبدادي في الصين طرقا سريعة ومطارات متألقة وقطارات عالية السرعة.

لقد كانت الديمقراطية في موقف ضعيف من قبل. في عشرينيات [1920s] وثلاثينيات [1930s] القرن العشرين، بدت الشيوعية والفاشية أشبه بالأشياء القادمة: فعندما استعادت اسبانيا حكومتها البرلمانية مؤقتاً في عام 1931، شبهها بينيتو موسوليني بالعودة إلى مصابيح الزيت في عصر الكهرباء. في منتصف سبعينيات القرن العشرين [1970s]، أعلن ويلي براندت، المستشار الألماني الأسبق، أن «أوروبا الغربية لم يتبق لها سوى عشرين أو ثلاثين سنة أخرى من الديمقراطية؛ وبعد ذلك ستنزلق، بلا محرك ولا دفة، تحت بحر من الدكتاتورية المحيط بها. إن الأمور ليست بهذا السوء هذه الأيام، ولكن الصين تشكل تهديداً أكثر مصداقية من التهديد الشيوعي الذي فرضته على فكرة أن الديمقراطية متفوقة بطبيعتها وأنها سوف تسود في نهاية المطاف.

ومع ذلك فإن التقدم المذهل الذي حققته الصين يخفي مشاكل أعمق. لقد أصبحت النخبة زمرة مستديمة وتخدم مصالحها الذاتية. حيث تبلغ ثروة أغنى 50 عضواً في المجلس الشعبي الوطني الصيني مجتمعة 94.7 مليار دولار، أي ما يعادل 60 ضعف ما يملكه أغنى 50 عضواً في الكونغرس الأميركي.

في الوقت نفسه، كما أشار ألكسيس دي توكفيل في القرن التاسع عشر، فإن الديمقراطيات تبدو دائماً أضعف مما هي عليه في الواقع: فهي كلها عبارة عن تشويش ظاهري ولكن لديها الكثير من نقاط القوة الخفية. إن القدرة على تنصيب قادة بديلين يقدمون سياسات بديلة تجعل الديمقراطيات أفضل من الأنظمة الاستبدادية في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل والارتقاء إلى مستوى التحديات الوجودية، على الرغم من أنها غالباً ما تستغرق بعض الوقت للتحرك بشكل متعرج نحو السياسات الصحيحة. ولكن لتحقيق النجاح، يجب على الديمقراطيات الحديثة والراسخة أن تضمن أنها مبنية على أسس متينة.