عودة التاريخ

كانت الديمقراطية هي الفكرة السياسية الأكثر نجاحاً في القرن العشرين. لماذا واجهت المشاكل، ومالذي يمكن فعله لإحيائها؟

السببان الرئيسيان هما الأزمة المالية في الفترة 2007-2008 [في هذه الفترة، كانت الأزمة المالية العالمية. وشذت المملكة عن دول العالم ، فكان تأثير الأزمة عليها محدوداً] وصعود الصين. وكان الضرر الذي أحدثته الأزمة نفسياً ومالياً. فقد كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في الأنظمة السياسية في الغرب، الأمر الذي أدى إلى تقويض وإضعاف الثقة بالنفس التي كانت تشكل أحد أعظم أصولها. فقد مددت الحكومات الاستحقاقات بشكل مضطرد على مدى عقود، الأمر الذي سمح بتطور مستويات خطيرة من الديون، وأصبح الساسة يعتقدون أنهم ألغوا دورات الازدهار والكساد وقاموا بترويض المخاطر. أصيب الكثير بخيبة أمل في طريقة عمل أنظمتهم السياسيةــوخاصة عندما أنقذت الحكومات المصرفيين بأموال دافعي الضرائب، ثم وقفت متفرجة عاجزة بينما استمر الممولين في دفع مكافآت ضخمة لأنفسهم. لقد حولت الأزمة إجماع واشنطن إلى مصطلح لللوم والتوبيخ في مختلف أنحاء دول العالم الناشئ.

تقول الصين أن نموذجها هو أكثر كفاءة من الديمقراطية وأقل عرضة لحالة الجمود

وفي هذه الأثناء، كسر الحزب الشيوعي الصيني احتكار العالم الديمقراطي للتقدم الاقتصادي. يُلاحِظ لاري سمرز، من جامعة هارفارد، أنه عندما كانت أمريكا تنمو بأسرع ما يمكن، كانت تضاعف مستويات المعيشة كل ثلاثين سنة تقريباً. أما الصين فكانت تعمل على مضاعفة مستويات المعيشة كل عقد تقريباً على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وتجادل النخب الصينية أن نموذجها —السيطرة المشددة من قِبَل الحزب الشيوعي، إلى جانب الجهود الحثيثة لتوظيف الموهوبين في صفوفه العليا— هو أكثر كفاءة من الديمقراطية وأقل عرضة لحالة الجمود. تتغير القيادة السياسية كل عقد أو نحو ذلك، وهناك إمدادات ثابتة من المواهب الجديدة حيث تتم ترقية كوادر الحزب على أساس قدرتهم على تحقيق الأهداف.

إن منتقدي الصين يدينون الحكومة، وهم محقون، في إدانتها لسيطرتها على الرأي العام بكل الطرق، بدءاً من سجن المعارضين إلى فرض الرقابة على المناقشات على الإنترنت. ومع ذلك، فإن هوس النظام بالسيطرة يعني، على نحو متناقض، أنه يولي اهتماماً وثيقاً بالرأي العام. وفي الوقت نفسه، تمكن قادة الصين من معالجة بعض المشاكل الكبرى المرتبطة ببناء الدولة والتي قد يستغرق التعامل معها عقوداً من الزمن في ظل نظام ديمقراطي. مثلاً، في غضون سنتين فقط، قامت الصين بتوسيع نطاق تغطية معاشات التقاعد لتشمل 240 مليوناً إضافياً من سكان الريف ــ أكثر بكثير من العدد الإجمالي للأشخاص الذين يغطيهم نظام التقاعد العام في أمريكا.

والكثير من الصينيين على استعداد لتحمل نظامهم إذا نجح في تحقيق النمو. وأظهر استطلاع بيو للمواقف العالمية في عام 2013 أن 85% من الصينيين كانوا "راضين جداً" عن الاتجاه الذي تسلكه بلادهم، مقارنة بنحو 31% من الأميركيين. وقد أصبح بعض المثقفين الصينيين متفاخرين بشكل إيجابي. يقول تشانغ ويوي من جامعة فودان إن الديمقراطية تدمر الغرب، وخاصة أمريكا، لأنها تضفي طابعاً مؤسسيا على الجمود، وتقلل من عملية صنع القرار، وتبرز رؤساء من الدرجة الثانية مثل جورج بوش الابن. يقول يو كيبينج من جامعة بكين إن الديمقراطية تجعل الأشياء البسيطة"معقدة للغاية وتافهة" وتسمح "لبعض السياسيين ذوي الكلام المعسول بتضليل الناس". وقد لاحظ وانغ جيسي، من جامعة بكين أيضاً، أن "الكثيرمن البلدان النامية التي أدخلت القيم والأنظمة السياسية الغربية تعاني من الفوضى والاضطراب وأن الصين تقدم نموذجاً بديلاً. وتأخذ البلدان من أفريقيا (رواندا) إلى الشرق الأوسط (دبي) إلى جنوب شرق آسيا (فيتنام) هذه النصيحة على محمل الجد.

يصبح التقدم الصيني أكثر قوة في سياق سلسلة من خيبات الأمل التي أصابت الديمقراطيين منذ عام 2000. كانت الانتكاسة الكبرى الأولى في روسيا، فكان التحول الديمقراطي في الاتحاد السوفييتي القديم أمر لا مفر منه بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، وفي التسعينيات اتخذت روسيا خطوات قليلة في هذا الاتجاه تحت قيادة بوريس يلتسين. لكنه استقال في نهاية عام 1999 وسلم السلطة لفلاديمير بوتين، وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات السوفيتية (كي جي بي) والذي تولى منذ ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء والرئيس مرتين. لقد دمر قيصر ما بعد الحداثة جوهر الديمقراطية في روسيا، فكمم الصحافة وسجن معارضيه، في حين أنه حافظ على العرض ــ يستطيع كل شخص التصويت، طالما أن بوتين يفوز. وقد حذا الزعماء المستبدين في فنزويلا وأوكرانيا والأرجنتين وأماكن أخرى حذوه، فأداموا محاكاة منحرفة للديمقراطية بدلاً من التخلص منها تماماً، وبالتالي تشويه سمعتها أكثر.

وكانت الانتكاسة الكبرى التالية هي حرب العراق. عندما فشلت أسلحة الدمار الشامل الأسطورية التي امتلكها صدام حسين في الظهور بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، تحول بوش بدلاً من ذلك إلى تبرير الحرب باعتبارها معركة من أجل الحرية والديمقراطية. وقال في خطاب تنصيبه الثاني: "إن الجهود المتضافرة التي تبذلها الدول الحرة لتعزيز الديمقراطية هي مقدمة لهزيمة أعدائنا". كان هذا أكثر بكثيرر من مجرد انتهازية: فقد كان بوش يعتقد بصدق أن الشرق الأوسط سيظل أرضاً خصبة للإرهاب طالما أن الدكتاتورين والطغاة مسيطرون عليه. لكنها أضرت بالديمقراطية ضررا كبيراً. واعتبره اليساريون دليلاً على أن الديمقراطية كانت مجرد ورقة توت للإمبريالية الأمريكية. لكنها أضرت بالديمقراطية ضرراً كبيراً. واعتبره اليساريون دليلاً على أن الديمقراطية كانت مجرد ورقة توت للإمبريالية الأمريكية. لقد اعتبر الواقعيون في مجال السياسة الخارجية الفوضى المتنامية في العراق دليلاً على أن الترويج للديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة كان بمثابة وصفة لعدم الاستقرار. وكان المحافظون الجدد الذين خاب أملهم، مثل فرانسيس فوكوياما، عالم السياسة الأميركي، ينظرون إلى ذلك باعتباره دليلاً على أن الديمقراطية لا تستطيع أن تضرب جذورها في أرض صخرية.

أما الانتكاسة الكبرى الثالثة فكانت مصر. وكان انهيار نظام حسني مبارك في عام 2011، وسط احتجاجات ضخمة، سبباً في رفع الآمال في انتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط. ولكن سرعان ما تحولت النشوة إلى يأس. ولم يفز في الانتخابات التي تلت ذلك في مصر الناشطون الليبراليون (الذين انقسموا إلى عدد لا يحصى من الأحزاب البايثونية) بل فازت بها جماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي. لقد تعامل السيد مرسي مع الديمقراطية باعتبارها نظاماً يقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء، حيث ملأ الدولة بالإخوان المسلمين، ومنح نفسه صلاحيات غير محدودة تقريباً وأنشأ مجلساً أعلى بأغلبية إسلامية دائمة. وفي يوليو 2013، تدخل الجيش، واعتقل أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، وسجن أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، وقتل مئات المتظاهرين. إلى جانب الحرب في سوريا والفوضى في ليبيا، بدد هذا الأمل في أن يؤدي الربيع العربي إلى ازدهار الديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه فقد بعض المنضمين حديثاً إلى المعسكر الديمقراطي بريقهم. منذ ظهور الديمقراطية في جنوب أفريقيا عام 1994، استمر نفس الحزب الحاكم يحكمها، المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي أصبح تدريجياً أكثر خدمة ذاتية (أنانية). إن تركيا، التي بدت ذات يوم وكأنها تجمع بين الإسلام المعتدل والرخاء والديمقراطية، تنحدر الآن إلى الفساد والاستبداد. وفي بنجلاديش وتايلاند وكمبوديا، قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات الأخيرة أو رفضت قبول نتائجها.

كل هذا أظهر أن بناء المؤسسات اللازمة لدعم الديمقراطية هو عمل بطيء جداً بالفعل، وبدد الفكرة التي كانت شائعة ذات يوم بأن الديمقراطية سوف تزدهر بسرعة وعفوية بمجرد زرع البذور. ورغم أن الديمقراطية قد تكون "طموحاً عالمياً"، كما أصر بوش وتوني بلير، إلا أنها ممارسة متجذرة ثقافياً. لقد قامت جميع الدول الغربية تقريباً بتوسيع حق التصويت بعد فترة طويلة من إنشاء أنظمة سياسية متطورة، مع خدمات مدنية قوية وحقوق دستورية راسخة، في مجتمعات اعتزت بمفاهيم الحقوق الفردية والسلطات القضائية المستقلة.

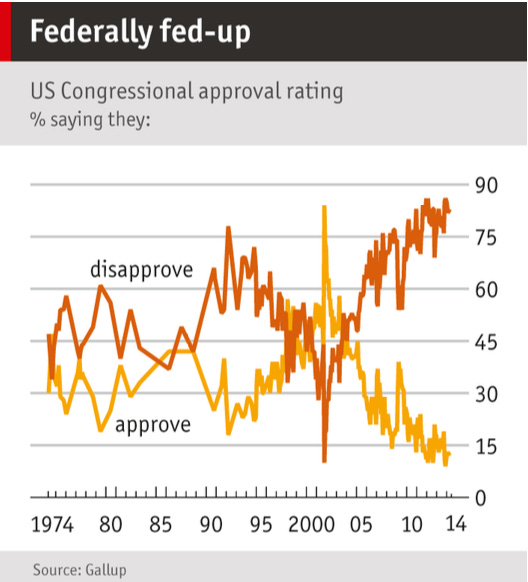

ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت المؤسسات التي كان من المفترض أن تقدم نماذج للديمقراطيات الحديثة تبدو قديمة ومختلة في دولها الديمقراطية. فقد أصبحت الولايات المتحدة مرادفاً للجمود، حيث أصبحت مهووسة بتسجيل النقاط الحزبية حتى أنها أصبحت على وشك التخلف عن سداد ديونها مرتين في العامين الماضيين. وتفسد ديمقراطيتها أيضاً بسبب الغش في تقسيم الدوائر الانتخابية، أي ممارسة رسم حدود الدوائر الانتخابية لترسيخ سلطة شاغلي المناصب. وهذا يشجع التطرف، لأن الساسة لا ينبغي لهم أن يلجأوا إلا إلى أنصار الحزب فقط، وهذا في الواقع يحرم أعداداً كبيرة من الناخبين من حقهم في التصويت. والمال يتحدث بصوت أعلى من أي وقت مضى في السياسة الأمريكية. ويزيد الآلاف من جماعات الضغط (أكثر من 20 لكل عضو في الكونجرس) من طول التشريعات وتعقيدها، وكلما كان من الأفضل تهريب الامتيازات الخاصة. وكل هذا يخلق انطباعاً بأن الديمقراطية الأميركية معروضة للبيع وأن الأغنياء يتمتعون بسلطة أكبر من سلطة الفقراء، حتى مع إصرار جماعات الضغط والجهات المانحة على أن الإنفاق السياسي يشكل ممارسة لحرية التعبير. والنتيجة هي أن صورة أميركا ــ وبالتالي صورة الديمقراطية ذاتها ــ تعرضت لضربة مروعة.

كما أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل نموذجاً للديمقراطية. إن القرار بطرح اليورو في عام 1999 اتخذه التكنوقراط [نظام للحكم يُختار فيه صانعي القرار على أساس خبرتهم الدقيقة في مجال معين] إلى حد كبير ولم تعقد سوى دولتين فقط، الدنمرك والسويد، استفتاءات حول هذه المسألة (قالت كل منهما لا). لقد تم التخلي عن الجهود الرامية إلى كسب الموافقة الشعبية على معاهدة لشبونة، التي عززت السلطة في بروكسل، عندما بدأ الناس في التصويت بطريقة خاطئة. خلال أحلك أيام أزمة اليورو، أرغمت النخبة الأوروبية إيطاليا واليونان على استبدال الزعماء المنتخبين ديمقراطياً بالتكنوقراط. إن البرلمان الأوروبي، الذي كان محاولة فاشلة لإصلاح العجز الديمقراطي في أوروبا، كان موضع تجاهل واحتقار. لقد أصبح الاتحاد الأوروبي أرضا خصبة للأحزاب الشعبوية، مثل حزب خيرت فيلدرز من أجل الحرية في هولندا، والجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان في فرنسا، والتي تدعي الدفاع عن الناس العاديين ضد النخبة المتغطرسة وغير الكفؤة. إن حزب الفجر الذهبي في اليونان يختبر مدى قدرة الديمقراطيات على التسامح مع الأحزاب على النمط النازي. إن المشروع المصمم لترويض وحش الشعبوية الأوروبية يعمل على إعادته إلى الحياة.